ZUR VORGESCHICHTE DER FACHHOCHSCHULE

Die Evangelische Wohlfahrtsschule der westfälischen Frauenhilfe 1927-1970

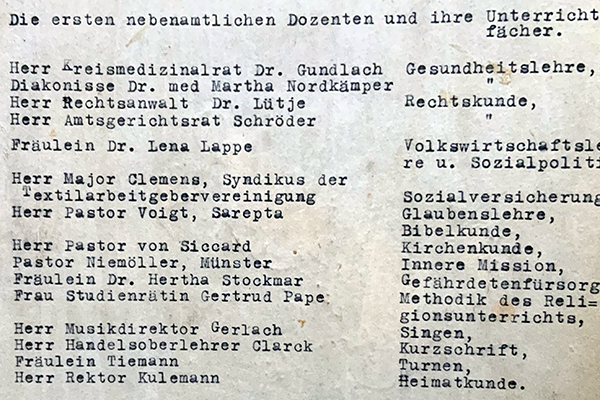

Der „Provinzialverband der westfälischen Frauenhilfe“ eröffnete Ostern 1927 eine Wohlfahrtsschule in Bielefeld. Dr. Margarete Cordemann wurde Leiterin der Schule. Sie hatte die Familienfürsorge der Stadt Düsseldorf aufgebaut und war bereits nebenamtlich an verschiedenen Wohlfahrtsschulen tätig. Die „Evangelische Wohlfahrtsschule“ bildete in den Gebieten der Gesundheits-, Jugend und Wirtschaftsfürsorge aus. Die Schülerinnen mussten zuvor eine Ausbildung als Kindergärtnerin, Krankenschwester oder eine kaufmännische Lehre abgeschlossen haben und drei- bis vier- jährige Berufserfahrungen nachweisen können. Von Beginn an gab es zusätzlich – jeden Freitag – einen kirchlichen Kurs für Gemeindehelferinnen. Cordemann prägte die Schule in den folgenden Jahrzehnten mit ihren Wertvorstellungen. Sie kam aus einer preußischen Offiziersfamilie, Disziplin und Gehorsam waren dort wichtige Tugenden. Cordemann war überzeugt, dass die Familie eine „von Gott gewollte Ordnung“ ist, die durch die Wohlfahrtspflege zu erhalten sei. Feste und Wanderungen, Exkursionen zu evangelischen Anstalten wurden gemeinsam mit den drei jeweils stattfindenden Kursen begangen. Im Herbst wurden zu den anfänglichen 15 noch 8, zu Ostern 1928 weitere 23 und 1929 dann 32 neue Schülerinnen aufgenommen.

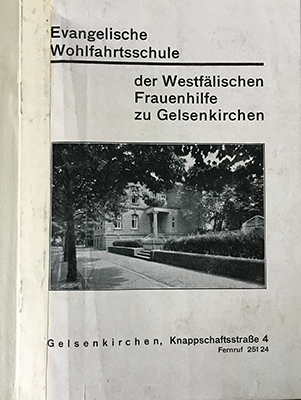

Der Umzug nach Gelsenkirchen 1930

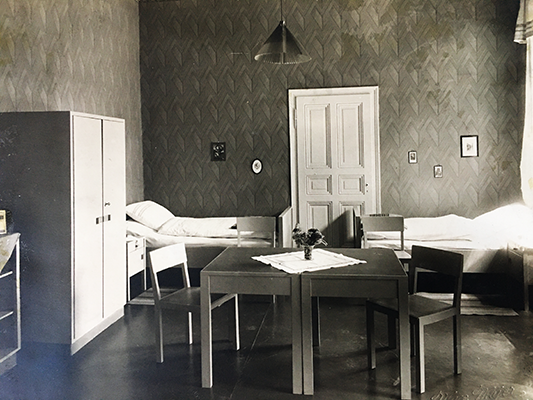

Bald schon wurden die Räume in Bielefeld zu klein, und die Schule zog nach Gelsenkirchen, auch weil die Kooperation mit der dortigen Stadtverwaltung gut funktionierte. Zum Haus gehörten eine Kapelle und ein Garten. Auch bot es Platz für ein Internat. In der Schule fanden auch Mütterkurse, Kinder- und Altenkreise und Schulungen für Bezirksleiterinnen der Frauenhilfe statt.

NS-Zeit

Die Machtübergabe der konservativen Parteien an Adolf Hitler und die NS-Partei 1933 wurde von Cordemann begrüßt. In den Mitteilungen der evangelischen Wohlfahrtsschule von 1933 schrieb sie, es sei nun ein „Höhepunkt der Zeitenwende“ besonders in der Wohlfahrtspfl ege zu erwarten. Auch rückblickend beschrieb Cordemann 1963 das Verhältnis der Schule zum NS noch verharmlosend.2 Die Schule wurde umbenannt in „Soziale Frauenschule für Volkspfl ege der Westfälischen Frauenhilfe”. Im Fach „Volkspfl ege” wurde nun auch „Rassenkunde“ gelehrt. So war ein Prüfungsthema 1938: „Die Mitwirkung der Gesundheitsfürsorgerinnen bei der erb- und rassekundlichen Aufklärung der Bevölkerung“ Trotz Cordemanns kooperativer Haltung der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) gegenüber übernahm diese ab 1938 die Schule. Cordemann lehnte das Angebot, die NSVSchule zu leiten, ab, und die Schule musste umziehen, verlor auch fast alle anderen Lehrkräfte und einige Schülerinnen an die neu gegründete NSV-Schule. Die evangelische Schule zog zunächst in ein Gemeindehaus in Gelsenkirchen-Schalke, dann in die Wilhelminenstrasse. Der Unterricht fand teilweise im Luftschutzkeller statt, auch Prüfungen wurden dort abgehalten. Zum Tod von Adolf Hitler hielt Cordemann noch eine Gedenkfeier in der Schule ab.

Die Entwicklung von 1945-1960

1948 wurden wieder (wie bereits ab 1931) Männer in einem Sonderkurs aufgenommen, es erfolgte eine Umbenennung in „Soziale Frauenschule mit angegliedertem Männerlehrgang“. Der Unterricht war getrennt. 1954 ging Cordemann in den Ruhestand. Die Ärztin Sigrid Willemsen (1914-2014), bereits seit 1947 als Dozentin in der Schule tätig, wurde ihre Nachfolgerin. Zwei weitere neue Dozentinnen kamen hinzu: neben Dr. Eva Schmitz auch Else Funke, eine ehemalige Schülerin, die nun das neue Fach „Methoden der Sozialarbeit“ lehrte. 1959 brachte eine Ausbildungsreform die Abschaffung der Dreiteilung in Gesundheits-, Jugend- und Wirtschaftsfürsorge, die Verlängerung auf drei Jahre und das Anerkennungsjahr. Die Berufsbezeichnung lautete nun „Sozialarbeiter/Sozialpädagoge“. Aus der „staatlich anerkannten Ausbildungsstätte für Sozialberufe” wurde die „Evangelische Sozialschule der Westfälischen Frauenhilfe - Staatlich genehmigte Höhere Fachschule für Sozialarbeit”. Die Verlängerung der Ausbildung brachte räumliche Probleme in Gelsenkirchen. Die Stadt Bochum bot in dieser Situation einen Bauplatz an, der Vorstand der Frauenhilfe stimmte zu. An der Immanuel-Kant-Strasse 18-22 rollten die Bagger an.

Vom Umzug nach Bochum 1960 bis zur Eröffnung der Fachhochschule 1971

Schülerinnen und Schüler mussten bei Umzug und Einrichten mithelfen (Gardinen und Bettdecken-Nähen für das Internat, elektrische Leitungen verlegen etc.). Das Lehrkollegium erweiterte sich erneut. 1960 verselbständigte sich der kirchliche Kurs als „Seminar für Katechetik und Gemeindedienst“. Die Leitung übernahm die Theologin Gertrud Wodrich, die 27 Jahre in der Mission in China tätig gewesen war. Ende der 1960er Jahre wurde auf Bundesebene die Akademisierung von Höheren Fachschulen geplant – nach längeren Debatten (an denen Funke und Willemsen intensiv beteiligt waren) wurden auch die Schulen des Sozialwesens im Fachhochschulgesetz aufgenommen. Als das Ziel erreicht war, sah sich die westfälische Frauenhilfe mit der Gründung einer Fachhochschule überfordert. Zunächst übernahm die westfälische, später gemeinsam mit ihr auch die rheinische und lippische Landeskirche die neue Fachhochschule. Sie wurde am 1.8.1971 mit einer zentralen Verwaltung in Bochum gegründet.

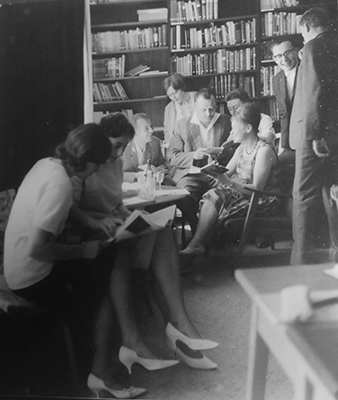

Portrait der 60er Jahre

Neserkes 1964

Neserkes 2020 an derselben Stelle

Jürgen und Beate Neserke absolvierten von 1962 – 1964 die Ausbildung am Seminar für Katechetik und Gemeindedienste an der damaligen Evangelischen Sozialschule der Westfälischen Frauenhilfe. Durch ihr gemeinsames Interesse an der Missionsarbeit lernten sie sich näher kennen und lieben. Sie heirateten eine Woche nach dem Examen. Nach weiterem Studium und der Ordination gingen sie im Auftrag des Berliner Missionswerkes für sechs Jahre nach Südafrika. Herr Neserke baute in einer jungen afrikanischen Kirche Jugend- und Kindergottesdienstarbeit auf. Ende der 1970er Jahre kamen sie ins Ruhrgebiet zurück und arbeiteten als Pfarrfamilie mit vier Kindern in einer Dortmunder Kirchengemeinde. Beide erinnern sich gerne an ihre theologischen Kurse: „Im guten Sinn erinnern wir die Vorlesungen, da es sehr locker lief und man sofort auch eingeladen war zu diskutieren. Es brachte ja jeder seine Erfahrungen aus der Praxis mit. Wir gingen beide über Jahre in den Kindergottesdienst, haben ihn später geleitet und Jugendkreise gehabt.“

Frau Neserke hatte vor der Ausbildung mehrere Praktika gemacht und arbeitete u.a. in der Werksfürsorge in Dahlhausen (Dr. C. Otto) und einer Kirchengemeinde in Arnsberg.

Heutigen Studierenden würden sie beide gerne sagen: “Das war für mich toll, hier studieren zu dürfen, wo mein Glaube aus der Kindheit theologisch fundiert wurde.”

Made by "Rechenzentrum der EvH RWL".